Keine Zeit oder Lust zu Lesen? Dann geht’s hier zur AI-generierten Audiozusammenfassung:

Jeder, der in der Software- oder ganz generell in der Lösungsentwicklung arbeitet, kennt es: Projekte verzögern sich, weil Anforderungen unklar sind, Teams auf fehlende Entscheidungen warten oder Integrationsprobleme erst viel zu spät auffallen. Während agile Methoden häufig darauf optimiert sind, den Downstream – also die Umsetzung – zu beschleunigen, bleibt eine entscheidende Frage oft unbeantwortet: Wie kommen Anforderungen eigentlich zu den Teams – und in welcher Qualität?

Genau hier setzt das Upstream-Management an. Es sorgt dafür, dass aus vagen Ideen, Kundenwünschen oder regulatorischen Anforderungen klare, priorisierte und umsetzbare Arbeitspakete werden. Ohne einen strukturierten Upstream landet ein chaotischer Anforderungsstrom in den Umsetzungsteams – mit all den bekannten Folgen: endlose Refinements, enttäuschte Stakeholder und – im IT-Kontext – technischen Schulden.

Doch wie genau lässt sich das verbessern? In diesem Artikel stellen wir ein Pattern vor, das helfen kann, den Upstream-Prozess zu strukturieren und gezielt zu steuern. Es zeigt, wie Unternehmen sicherstellen können, dass Anforderungen nicht erst im Downstream „zurechtgebogen“ werden müssen, sondern von Anfang an mit Klarheit und Richtung in die Umsetzung einfließen.

Wir gehen der Sache auf den Grund – und zeigen, wie ein strukturierter Upstream und das richtige Pattern den gesamten Lösungsentwicklungsprozess transformieren können. Doch was bedeutet „Upstream“ eigentlich?

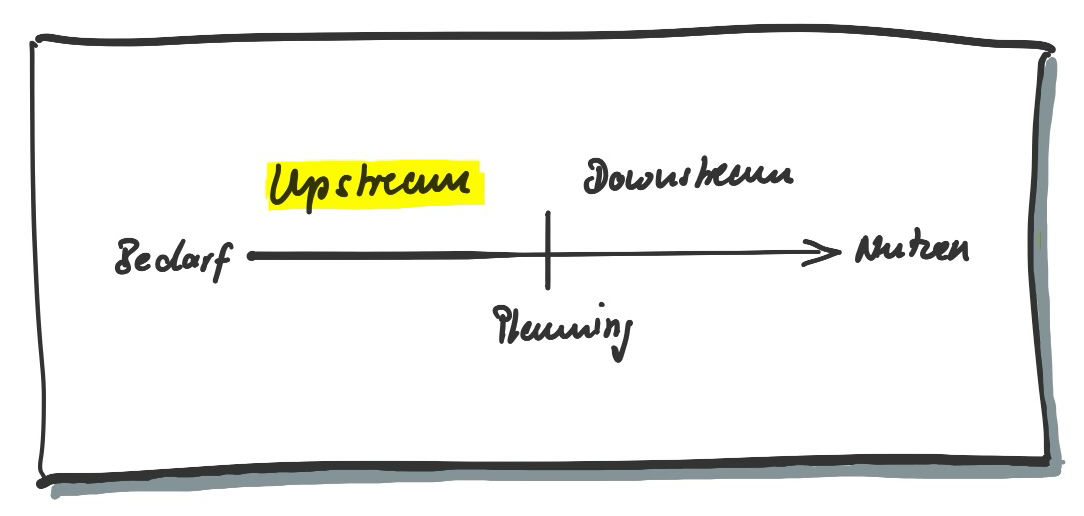

In der Software- oder ganz allgemein, der Lösungsentwicklung und -integration ist der Upstream-Teil der Bereich, in dem Anforderungen entstehen und in einer höheren Flughöhe beschrieben werden. Während der Planungsphase (Planning) werden diese Anforderungen konkretisiert, priorisiert und in umsetzbare Arbeitspakete überführt. Im Downstream-Teil erfolgt schließlich die Realisierung und Auslieferung der Arbeitsergebnisse an den Kunden. Ein Upstream- und Downstream-Ansatz wird eher in Produktorganisationen mit Fokus auf kontinuierlichen Wertströmen angewendet als in Projektorganisationen.

Die Herausforderung bei der Steuerung von Anforderungen

Wer und was generiert in einer Organisation Anforderungen oder ganz generell Arbeit, die in den Teams dann umzusetzen ist?

- Kundenanfragen: Bedarfe interner oder externer Kunden resultieren in Anforderung und damit in Arbeit für die Teams

- Interne Optimierungen: Teams identifizieren selbst Engpässe und schlagen Optimierungen vor.

- Regulatorische Anforderungen: Gesetzliche Änderungen oder Compliance-Vorgaben erfordern Anpassungen in Prozessen oder Systemen.

- Strategische Planung: Neue Marktchancen, Innovationsinitiativen oder strategische Ziele führen zu neuen Anforderungen.

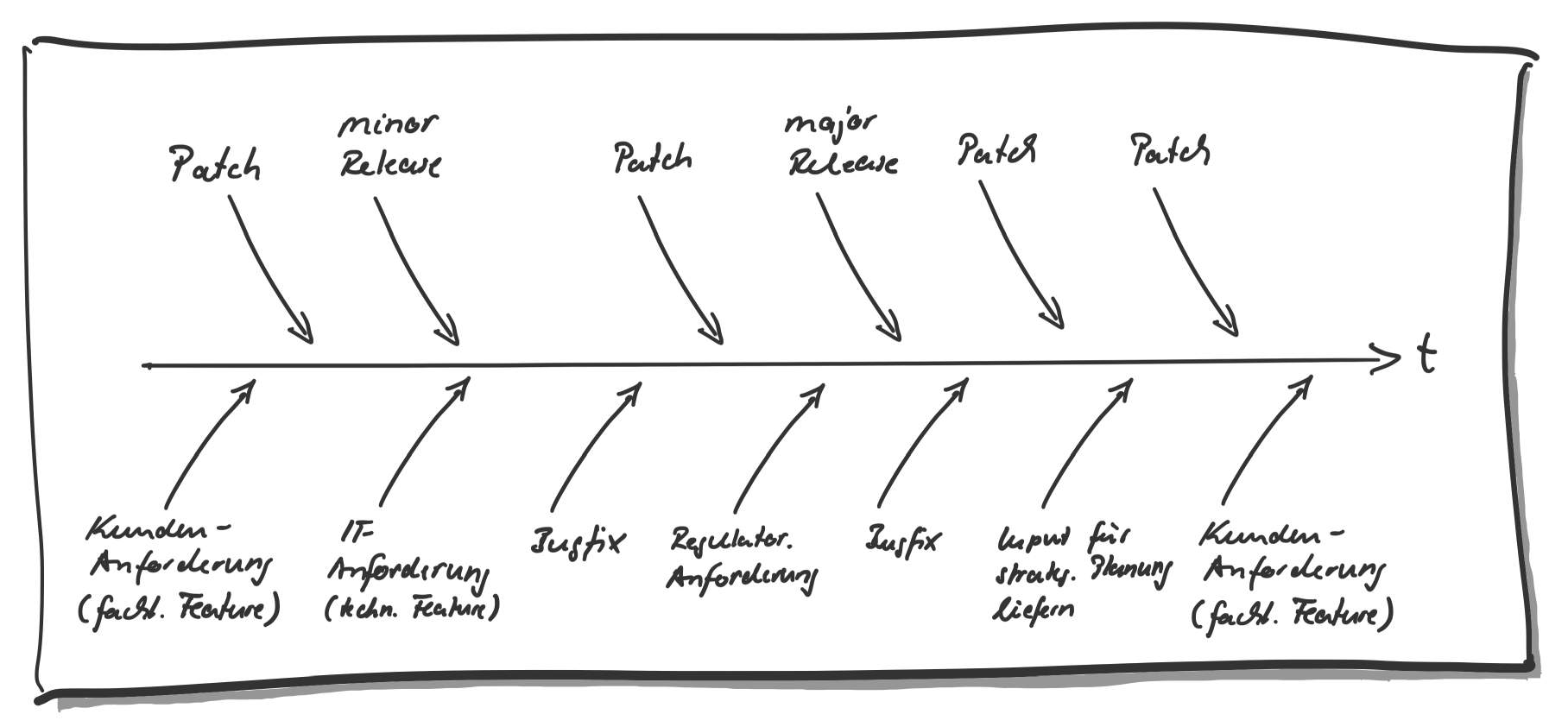

- Im IT-Kontext: Produkt-Updates, Patches und Releases sowie Betriebs- und Wartungsanforderungen: Externe Anbieter veröffentlichen regelmäßig neue Versionen, die getestet und implementiert werden müssen oder im operativen Betrieb treten Störungen auf, die nachhaltig behoben werden müssen.

Die Anforderungen treffen darüber hinaus zu verschiedenen Zeitpunkten und in unterschiedlicher Qualität in den Teams ein. Die Geschäftsführung erwartet, häufig unterstützt durch eine zentrale Projektportfoliomanagement-Einheit, z.B. bereits im Sommer Input zur Finanzplanung für das Folgejahr. Ein internes zentrales Releasemanagement oder externe Systemanbieter geben bestimmte Releasetermine vor, wodurch entsprechende Implementierungs-/Test- sowie Deploymentmaßnahmen notwendig werden. Bugfixes sind komplett unvorhersehbar und damit unplanbar. In der Praxis zeigt sich zudem häufig, dass interne Kunden unter Druck dazu neigen, direkt auf die bekannten Ansprechpartner im Umsetzungsteam zuzugehen, anstatt den regulären Prozess zu nutzen.

Zwischenfazit: Anforderungen oder ganz allgemein „Arbeit“ für die Teams haben viele Quellen, sprich unterschiedliche Anforderungsgeber. Zudem trifft Arbeit zu unterschiedlichsten und oft nicht vorhersehbaren Zeitpunkten ein. Darüber variiert die Qualität der Anforderungen in der Praxis erheblich – von Einzeilern bis hin zu kopierten Gesetztexten, die als klare Anforderungen gelten sollen.

Wie’s andere machen – ein Good Practice zur kontrollierten Einsteuerung von Arbeit

Wie lässt sich diese Situation überhaupt unter Kontrolle bringen? Wie kann man die Arbeit vernünftig steuern, ohne im permanenten Fire-Fighting-Modus zu landen? Eine Situation, in der Mitarbeitende dauerhaft überlastet sind, dabei jedoch wenig tatsächlich fertiggestellt wird und somit kaum Nutzen geliefert werden kann? Zusätzlich wird oft ineffizient gearbeitet, da unklare Anforderungen erst mühsam überarbeitet werden müssen, bevor sie überhaupt umgesetzt werden können.

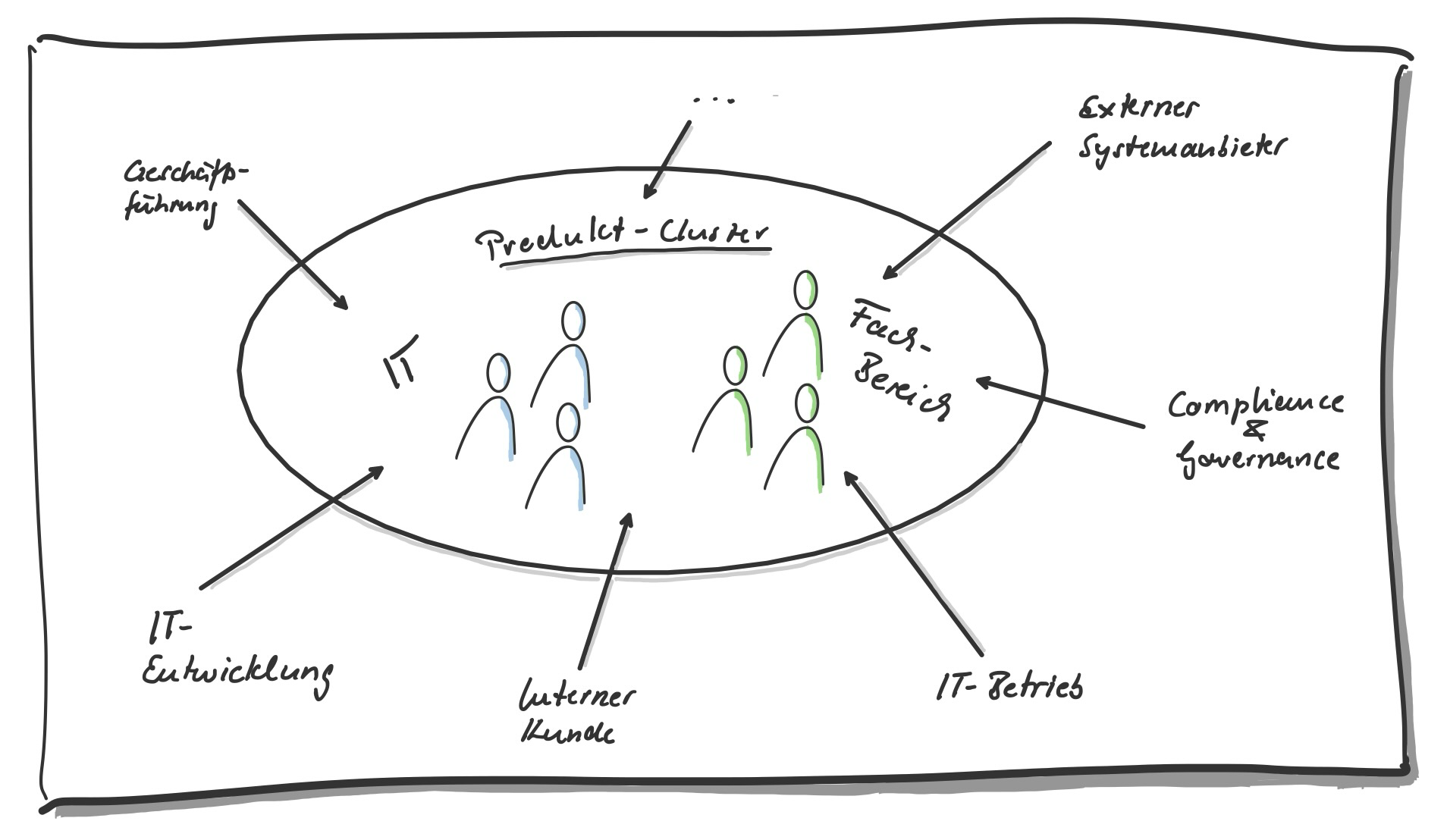

Wie hat ein großer Finanzdienstleister das Problem gelöst? Hier ein Beispiel aus einem Teilbereich dieses Unternehmens, einem der sog. Produkt-Cluster. Dieser Cluster ist verantwortlich für den Aufbau und die Weiterentwicklung aller Business Intelligence – Lösungen (technisch gesprochen für alle Data Warehouse- und Reporting-Lösungen) des Hauses. In dem Cluster arbeiten die Mitarbeitende aus Fach- und IT-Bereich eng zusammen. Auch räumlich. Wie sind sie der Situation Herr geworden? Mittels der im Folgenden beschriebenen fünf Schritte:

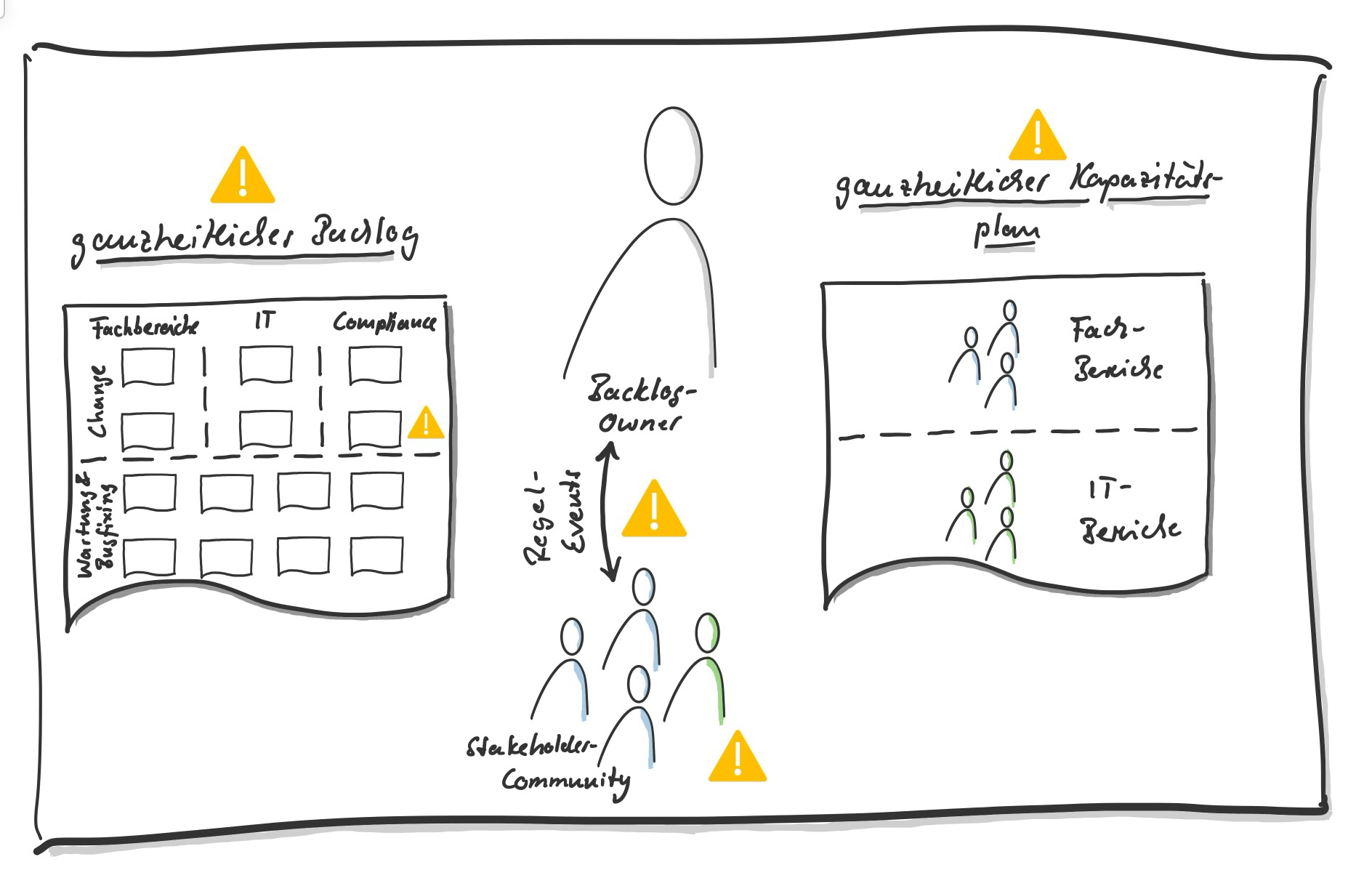

🔹 Schritt 1: Einführung eines zentralen, ganzheitlichen Backlogs

Bereits die initiale Erstellung eines Backlogs – zunächst als „Book of Work“ zur Darstellung der aktuellen Workloads – brachte Transparenz und half, faktenbasiert die Auswirkungen neuer Anforderungen aufzuzeigen. Das Backlog wurde schnell zum besten Schutzschild der Einheit gegen Scope-Creep.

Wobei auf einen ganzheitlichen Ansatz Wert gelegt wurde, was bedeutet, dass das Backlog sowohl fachliche als auch technische Epics abbildet, einschließlich des Rückbaus technischer Schulden und der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Dies bedingte weiter, dass sowohl der IT-Bereich als auch Compliance & Governance-Verantwortliche als Stakeholder aktiv auftraten und sicherstellten, dass ihre Themen nicht durch Fachbereichspriorisierungen verdrängt wurden. Zudem wurde im Backlog ein Epic für Wartung und Fehlerbehebungen aufgenommen.

Ein weiterer kritischer Erfolgsfaktor war die Einführung einer „Definition of Ready“, um sicherzustellen, dass ein Epic ausreichend beschrieben war. Standardisierte Templates unterstützen die strukturierte Beschreibung der Epics. Feedbackschleifen gewährleisteten, dass Epics einen definierten Mindestqualitätsstandard erfüllten und für alle Beteiligten klar verständlich waren.

🔹 Schritt 2: Einführung einer ganzheitlichen Kapazitätsplanung

Neben dem Backlog ist ein Kapazitätsplan eine entscheidende Komponente für die zielführende Steuerung der Arbeit. In der Praxis zeigt sich häufig, dass Kapazitätspläne ungenau, lückenhaft oder gar nicht existent sind. Eine ganzheitliche Betrachtung aller beteiligten Einheiten war daher essenziell. Dieser Ansatz bedeutete für das Cluster einen Lernprozess. Zunächst wurde der für die Erstellung der Pläne investierte Aufwand kritisch hinterfragt („Das ist aber ein ganz schöner Overhead! Was bringt uns das?“), gleichzeitig schuf die Planung Transparenz über organisatorische Grenzen hinweg. Bereits nach wenigen Planungsrunden wurde der Nutzen sichtbar, und die Steuerung wurde zunehmend präziser und effizienter.

Einmal erstellt, mussten die Pläne lediglich fortgeschrieben werden. Aussagen zu laufenden, geplanten Themen und zur Leistbarkeit konnten nun auf Knopfdruck erstellt werden. Wichtig war hierbei, dass sowohl Backlog als auch Kapazitätsplan als „Single Point of Truth“ fungierten und keine parallelen Schattenbuchhaltungen entstanden.

🔹 Schritt 3: Etablierung einer Backlog-Owner-Rolle

In diesem Fall wurde die Rolle als „Product Management“ bezeichnet und von zwei Mitarbeitenden wahrgenommen – je eine(r) aus dem Fach- und IT-Bereich. Diese Rolle sollte idealerweise das Mandat zur Priorisierung des Backlogs haben. Im beschriebenen Fall durfte das Product Management jedoch keine eigene Priorisierung vornehmen, sondern hatte die Aufgabe, eine abgestimmte Priorisierung mit den Business-Verantwortlichen herbeizuführen. Dies erwies sich als herausfordernd, insbesondere bei mehreren Stakeholdern mit unterschiedlichen Zielvorgaben. Die Rolle erforderte daher ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen, um Konsens zu erzielen und eine effiziente Steuerung zu gewährleisten.

Neben einem klaren Mandat und eindeutig definierten Zuständigkeiten ist für die effektive Wahrnehmung der Rolle auch ausreichend Zeit erforderlich. Steht der Rolleninhaber:in weniger als 50 % der eigenen Kapazität zur Verfügung, kann die Rolle erfahrungsgemäß nicht zielführend ausgeführt werden.

🔹 Schritt 4: Einführung einer Taktung

Zwar bildeten das Backlog und die definierte Rolle des Backlog-Owners die Grundlage für eine strukturierte Steuerung, jedoch war damit das Problem noch nicht gelöst, dass Anforderungen – und damit Arbeit – jederzeit und von nahezu jeder Stelle im Unternehmen in die Teams eingesteuert wurden. Um dies zu adressieren, wurde eine feste Taktung in Vierteljahres-Inkrementen eingeführt. Anforderungen wurden im Upstream gesammelt, konkretisiert und priorisiert, bevor sie in einem Big-Room-Planning mit allen relevanten Stakeholdern besprochen und einer Umsetzung zugewiesen wurden.

Diese neue Vorgehensweise führte zunächst zu Erstaunen und Unruhe bei ungeduldigen Stakeholdern, die gewohnt waren, dass an dringend erscheinenden Themen sofort gearbeitet wird. Um das System zu verdeutlichen, wurden konkrete Beispiele herangezogen, die zeigten, welche negativen Folgen es hat, wenn Teams direkt mit einer vermeintlich wichtigen Anforderung starten: Andere Themen wurden unkontrolliert verdrängt, und aufgrund unklarer Anforderungen war zunächst oft eine umfangreiche Analysephase notwendig – die in vielen Fällen ungefähr ein Vierteljahr dauerte. Ironischerweise entsprach dies genau der Zeit, die durch eine strukturierte Planung bereits im Vorfeld hätte genutzt werden können. Ein damaliger Bereichsleiter aus dem Marketing zog später das Fazit, dass er erst erleben musste, dass mehr Themen schneller fertiggestellt werden, wenn sich Stakeholder gedulden und die Teams in Ruhe arbeiten können.

🔹 Schritt 5: Einführung von Regel-Events

Während das Backlog und die Taktung die Grundlage für eine langfristige Steuerung waren, war es notwendig, durch wiederkehrende Veranstaltungen eine kontinuierliche Abstimmung und Verfeinerung sicherzustellen. Hierfür etablierten wir ein Set an regelmäßigen Meetings. Das wichtigste dieser Events war das vierteljährliche Big-Room-Planning, bei dem nicht nur die Epics weiter heruntergebrochen und in Stories überführt wurden, sondern auch die finale Entscheidung über die Umsetzung für das kommende Quartal getroffen wurde – in vielen Fällen unter direkter Beteiligung des Vorstands. Dieses Event erwies sich als außerordentlich wertvoll, da hier Priorisierungsfragen und Zielkonflikte direkt und mit allen Beteiligten geklärt werden konnten. Da sämtliche Entscheider anwesend waren, konnten Dissense effizient aufgelöst und unmittelbare Entscheidungen getroffen werden, ohne langwierige Abstimmungsschleifen

Ein weiteres essenzielles Event im Upstream waren die regelmäßigen Refinement-Sessions. Diese dienten dazu, zu prüfen, ob ein Epic bereits ausreichend ausformuliert war, um abgeschätzt und umgesetzt zu werden, oder ob noch eine tiefergehende Analyse notwendig war. Eine wichtige Erkenntnis aus diesen Sessions war, dass Analysen oft aufwendiger waren als zunächst angenommen. Häufig konnten sie nicht „nebenher“ in ein bis zwei Meetings abgeschlossen werden, sondern erforderten gezielte Kapazitätsplanung. Dadurch wurde sichtbar, dass bestimmte Schlüsselpersonen – meist Keyplayer aus dem Fachbereich oder der IT – durch ihre Analysearbeit oft wenig bis keine Kapazität mehr für operative Umsetzungsaufgaben hatten. Dies war eine wesentliche Erkenntnis, da sie erstmals für alle Beteiligten Transparenz über die tatsächlich benötigten Ressourcen und die realistische Umsetzbarkeit einzelner Themen schuf.

Die Umsetzung der oben genannten fünf Schritte erfolgte sukzessive und iterativ. Das bedeutet, dass bewährte Ansätze beibehalten wurden, während weniger hilfreiche Maßnahmen angepasst oder verworfen wurden. Die Einführung erforderte Aufwand, da neue Prozesse zunächst gelernt, kommuniziert und erprobt werden mussten. Nach einer erfolgreichen Testphase wurden diese schließlich in die schriftlich fixierte Ordnung des Unternehmens integriert. Der daraus resultierende Nutzen überwog jedoch den anfänglichen Aufwand deutlich:

- Fundierte Entscheidungsgrundlage: Das Upstream-Management stellt sicher, dass Anforderungen frühzeitig klar definiert und bewertet werden. Dadurch können Priorisierungen auf belastbaren Informationen basieren, wodurch das Risiko von Fehlentwicklungen und ineffizienter Ressourcenverwendung minimiert wird.

- Reduzierte Unsicherheiten und Risiken: Durch die strukturierte Klärung von Anforderungen im Upstream können Abhängigkeiten frühzeitig identifiziert und Risiken rechtzeitig adressiert werden. Dies verhindert Blockaden im späteren Projektverlauf und erhöht die Planungssicherheit.

- Effiziente Ressourcennutzung: Eine präzise Abschätzung des Aufwands und Nutzens von Anforderungen sorgt dafür, dass wertvolle Ressourcen gezielt für die wichtigsten Initiativen eingesetzt werden. Dies optimiert die Wertschöpfung und verhindert unnötigen Arbeitsaufwand.

- Verbesserte Plan- und Steuerbarkeit: Eine frühzeitige Strukturierung und Detaillierung der Anforderungen erleichtert die Erstellung fundierter Roadmaps, Kapazitätsplanungen und Abhängigkeitsanalysen. Dadurch können Ressourcen effizient zugewiesen und Prioritäten konsistent gesteuert werden.

Das Vorgehen hat sich inzwischen zu einem Blueprint für das gesamte Unternehmen entwickelt. Mittlerweile arbeiten vier weitere cross-funktional organisierte Cluster des Unternehmens nach dem gleichen Prinzip.

Das oben beschriebene Vorgehen hilft dabei, den Upstream-Flow auf einer koordinativen/taktischen Ebene – also über der operativen Teamebene, aber unterhalb der strategischen unternehmensweiten Steuerung – gezielt zu steuern. Diese Ebene der Anforderungssteuerung bezeichnen wir als „Demand-Management“.

„Oberhalb“ des Demand-Managements setzt das Projektportfoliomanagement an, dessen Aufgabe die Planung und Steuerung der strategischen Initiativen einer Organisation ist. „Unterhalb“ des Demand-Managements beschreibt das Anforderungsmanagement auf Umsetzungsebene die Anforderungen für die Umsetzungsteams im Detail.

Vom Good Practice zum Pattern für das Demand-Management

Fazit: Ein gut gesteuertes Demand-Management sorgt für eine klare Priorisierung und verhindert, dass Entwicklungsteams durch chaotische oder unstrukturierte Anforderungen ausgebremst werden. Die Erfahrung zeigt, dass ein zentraler Steuerungsmechanismus zwischen Projektportfolio-Management und Umsetzungsebene entscheidend ist, um Effizienz, Nachvollziehbarkeit und Planbarkeit zu verbessern. Demand-Management ist kein Selbstzweck, sondern ein essenzieller Baustein für Unternehmen, die ihre Durchlaufzeiten reduzieren und ihre Transformation in eine effizientere, strategisch ausgerichtete Organisation erfolgreich umsetzen wollen.

Unternehmen, die noch kein strukturiertes Demand-Management etabliert haben, können mit einfachen Maßnahmen beginnen:

- Einführung eines einheitlichen und ganzheitlichen Backlogs.

- Einführung einer Definition of Ready.

- Einführung einer ganzheitlichen Kapazitätsplanung.

- Definition klarer Rollen und Entscheidungsbefugnisse.

- Etablierung von Regel-Events.

Die konkrete Adaption des Patterns ist kontextspezifisch und hängt von der individuellen Problemstellung ab.

Weitere Informationen zu diesem Pattern findest du im Steckbrief „Systematisches Demand Management“.

Hilfreiche Methoden, Frameworks und Denkmodelle

Die erfolgreiche Gestaltung des Upstreams erfordert gezielte Steuerung und Transparenz über den gesamten Anforderungsprozess. Verschiedene Methoden und Frameworks bieten Orientierung, um den Demand-Management-Prozess effizienter zu gestalten und sicherzustellen, dass Arbeit in einem strukturierten Flow in die Organisation gelangt.

🔹 Flight Levels – Arbeit über alle Ebenen hinweg synchronisieren

Das Flight Levels Modell von Klaus Leopold hilft dabei, die Arbeit auf verschiedenen Ebenen – strategisch, koordiniert und operativ – in Einklang zu bringen. Es ermöglicht Organisationen, den Upstream gezielt zu steuern, indem es Klarheit über Prioritäten schafft, den Informationsfluss zwischen Teams verbessert und Bottlenecks sichtbar macht.

🔹 SAFe (Scaled Agile Framework) – Upstream-Management in skalierten Umgebungen

SAFe bietet eine strukturierte Herangehensweise für das Demand-Management in großen Organisationen, indem es die Verbindung zwischen Strategie und Umsetzung herstellt. Mit Artefakten wie Portfolio Kanban und Program Backlogs können Unternehmen den Fluss von Anforderungen vom strategischen Level bis zur Umsetzung strukturieren und Engpässe in der Wertschöpfungskette identifizieren.

🔹 Wertstromanalyse – Transparenz über den gesamten Fluss der Arbeit

Die Wertstromanalyse (Value Stream Mapping) ist eine bewährte Methode, um den Fluss von Anforderungen durch die Organisation zu analysieren. Sie hilft dabei, Prozessschritte sichtbar zu machen, Engpässe aufzudecken und den Gesamtdurchsatz zu verbessern. Durch eine detaillierte Analyse des Upstreams lassen sich Verzögerungen, unnötige Wartezeiten und ineffiziente Übergaben identifizieren und gezielt optimieren.

🔹 Team Topologies – Effektive Teamstrukturen für besseren Arbeitsfluss

Das Team Topologies Modell von Matthew Skelton und Manuel Pais bietet ein Framework zur optimalen Strukturierung von Teams. Da viele Probleme im Upstream aus unklaren Zuständigkeiten und ineffizienten Übergaben resultieren, hilft Team Topologies dabei, die richtige Teamstruktur für einen besseren Arbeitsfluss zu definieren. Besonders die Konzepte von Stream-Aligned Teams, Enabling Teams und Plattform-Teams können den Upstream-Prozess erheblich verbessern.

Jede dieser Methoden bietet wertvolle Ansätze, um den Upstream zu verbessern und Demand-Management gezielt weiterzuentwickeln. Während Flight Levels den gesamten Arbeitsfluss optimiert, bietet SAFe eine strukturierte Herangehensweise für skalierte Umgebungen. Die Wertstromanalyse sorgt für Transparenz über den gesamten End-to-End-Prozess, und Team Topologies hilft, Teamstrukturen an den Arbeitsfluss anzupassen. Eine Kombination dieser Ansätze kann Organisationen dabei unterstützen, den Upstream effektiv zu gestalten und dadurch eine reibungslosere und effizientere Umsetzung zu ermöglichen.